BIKEN IN GRAUBÜNDEN

Nach jedem Aufstieg eine rasante Abfahrt, hinter jedem Berg eine neue Welt. Wer mit dem Bike durchs Bündnerland fährt, zieht an romantischen Auen vorbei, bezwingt steile Pässe und fährt durch malerische Dörfer. Nun soll der Gebirgskanton als Bikerhochburg vermarktet werden.

Es ist nicht nur das prächtige Schloss des SVP-Bundesrats, mächtig über dem Hinterrhein thronend, das den Bikertrupp zum Stoppen bringt. Es ist auch der Ausblick auf das sprudelnde, milchig-blaue Wasser, das in Rhäzüns über die Steine fliesst, es ist die kahle, steile Schlucht, es sind die tannengrünen Berge. Sie bieten eine lohnende Gelegenheit für ein erstes Ausschnaufen seit dem Beginn der Bike-Tour in Chur. Vier Tage soll die Reise dauern, quer durch die vielen Landschaften des gebirgigen Kantons.

·

150 Täler zählt Graubünden, der flächenmässig grösste Kanton der Schweiz, und jedes davon hat seine eigene Landschaft und Geschichte. Diese Vielfalt macht das Bündnerland für den Biker interessant: Es gibt unzählige Pässe zu bezwingen, steile Abfahrten auf Schotterwegen oder schmalen Pfaden, Single-Tracks genannt, aber auch sanfte Wege entlang von Flüssen und Auen. Viel schneller als der Wanderer und doch in dessen Spur, kann der Biker inmitten der Natur in kurzer Zeit stattliche Distanzen zurücklegen. «So viele ungeteerte Strassen, Wander- und Forstwege gibt es in der Schweiz in kaum einer anderen Region», sagt Gerd Schierle aus Parpan, der als «Bike-Explorer» bekannt ist - unter diesem Label bietet er Tourenvorschläge, Infos und Bike-Karten an.

·

Sanft führt der Weg ins hügelige Domleschg. Grasende Kühe beobachten mit gewohnter Gleichgültigkeit die keuchenden Biker. «Burgenland von Graubünden» wird das Tal genannt. Tomils, Paspels, Scharans - die schmucken Dörfer sind menschenleer, die Zeit scheint still zu stehen. Kein Laut ist zu hören, nur das Zirpen der Grillen und das Knirschen der Räder. Häuser und Menschen passen sich der Landschaft, ihrer Ruhe und Intensität, an.

·

Wer mit dem Bike durch Graubünden fährt, kommt zwar auch wegen der Ruhe in den Bergen - sucht jedoch immer auch die Herausforderung: Er will Kilometer runterspulen, Höhenmeter bezwingen. «Viele Touren beginnen hier bereits auf 1000 oder 1500 Metern», sagt Schierle, «erst auf dieser Höhe wird es spannend.»

·

Scharans liegt auf 760 Metern. Lenzerheide auf 1500. Fast bedrohlich ragt die Bergwand des Alten Schyn vor dem anfahrenden Biker in den Himmel. Der Weg wird steiler, schmaler und steiniger, im kleinsten Gang strampelt man in der brütenden Hitze langsam empor. Die Zeit, Schmetterlinge zu beobachten und die Landschaft zu bestaunen, findet man erst oben. Dieses Gefühl, den Gipfel erreicht und die Strapazen überwunden zu haben, ist es, was viele Biker überwältigt. Und dann die Abfahrt ins nächste Tal, in vollem Tempo den Abhang hinunter, das Fahrrad auf dem losen Geröll der Schotterwege balancierend. Einem Wanderer begegnet man so gut wie nie.

·

Erstellt wurden die vielen Wege für Wanderer - erst in den letzten Jahren wurden sie von den Bikern erobert, was von der Wanderlobby nicht immer goutiert wurde. «Biken war bis vor einem Jahr ein rotes Tuch im Graubünden», sagt Claudio Duschletta von Engadin Tourismus. Das solle sich nun ändern, denn es komme fast nur im Tal zu Problemen zwischen Velofahrern und Spaziergängern, «in der Höhe gibt es kaum Konflikte».

·

Von Lenzerheide führt der Weg auf schmalen Single-Tracks nach Alvaschein und ins Landwassertal, vorbei am berühmten, hundertjährigen Landwasserviadukt der Rhätischen Bahn. Man fährt durch tiefe Wälder, das Bike muss hier über einen Baumstamm getragen, dort über steile, verwurzelte Wegstücke gestossen werden. Wer schliesslich von Bergün ins Engadin gelangen will, hat die Wahl: Er nimmt die 900 Höhenmeter des Albulapasses unter die Räder - oder setzt sich zwischen die Touristen in der Rhätischen Bahn, die über viele Rundtunnels und Viadukte den Albula passiert: Die gemütliche Version, einen Pass zu überwinden.

·

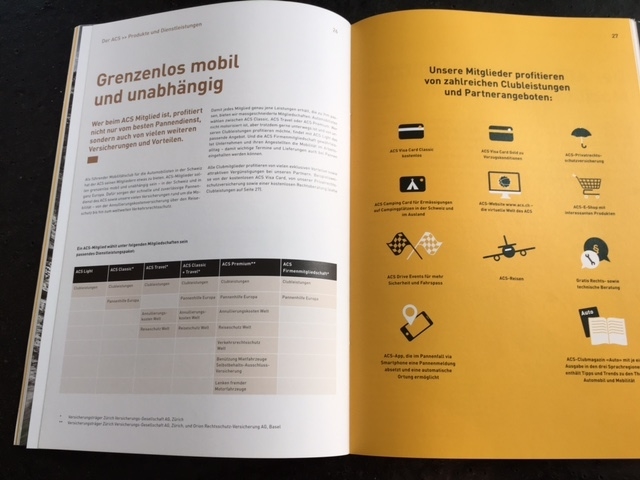

Nicht nur die Rhätische Bahn, die in fast allen Zügen Selbstverlad von Bikes anbietet, auch die Touristiker haben das Potenzial von Graubünden als Biker-Destination erkannt. Mit Bike-Karten, geführten und ausgeschilderten Touren, Bikeparcours, Downhillstrecken, GPS-Touren (Text unten), Rennen und Bike-Hotels wollen sie das Wanderparadies nun auch zur Bikerhochburg machen - in der Hoffnung, so den Sommertourismus anzukurbeln. Einzig die Bergbahnen machen nicht mit - viele Betreiber weigern sich, die sperrigen Bikes zu transportieren.

·

Hinter dem Albula ist das Tor ins Oberengadin, in eine neue Welt - das Tal erstreckt sich mit sanften Steigungen von Pontresina nach Zernez, durch steile Bergketten hindurch. Ein Radweg dem Inn entlang führt an romantischen Auenseen vorbei, in denen sich die Berge spiegeln. Alte, schöne Häuser mit Sgraffito-Verzierungen stehen neben protzigen Ferienhäusern ohne Charme. Erst im Unterengadin in Lavin oder Guarda, Ardez oder Ftan findet man in die engen, malerischen Bündner Dörfer und zum sanfteren Tourismus zurück. Die Brunnen warten stets mit frischem Wasser - in Scuol sprudelt gar säuerliches Mineralwasser aus dem Dorfbrunnen.

·

Biken boomt, und an Initiativen fehlt es nicht. Gute Karten und Infos zu Wegbeschaffenheit, Kondition- und Technikanforderung sind für den Biker von Auswärts ein Muss, denn nicht alle Wanderwege sind auch mit dem Bike passierbar. Zwar bietet die Dachorganisation «Graubünden Ferien» verschiedene Informationen an, doch der Individualbiker muss sich durch etliche Webseiten, Tourenangebote und Prospekte kämpfen - es sei denn, er fährt nach einem Führer, der Tourenvorschläge, Karten und Infos im Internet, als Buch oder auf DVD anbietet.

·

Nicht nur um das Bike zu schonen verlässt man das Engadin wieder im roten Zug, diesmal durch den Vereina-Tunnel ins Prättigau. Hier ist alles grüner, die Berge sind hügeliger, die Häuser aus Holz, die Sprache wieder Deutsch. Und Chur rückt immer näher.

Zweittext:

Mit GPS in die Berge

Biken fast ohne Karte - immer mehr Bike-Touren in Graubünden werden mit Navigationssystem angeboten

Wer seine Ferien in Lenzerheide mit Biken verbringen will, hat es einfach: Er sucht sich im Tourismusbüro oder Internet eine Tour aus, lädt sie für wenige Franken auf sein - oder das gemietete - GPS-Gerät und fährt los. GPS, kurz für Global Positioning System, ist Zukunftsmusik für den Biketourismus: Das Gerät ist nicht viel grösser als ein Handy, wird am Lenker befestigt und zeigt dem Biker via Satelliten Standort und Fahrtroute an - er muss einzig der roten, einprogrammierten Linie nachfahren. Regelmässiges Halten und Kartenlesen bei jeder Kreuzung gehört somit der Vergangenheit an, der Biker kann wortwörtlich «seiner Nase» nach fahren.

GPS ist im Grunde das Satelliten-Navigationssystem des US-Verteidigungsdepartements. 28 Satelliten kreisen um die Erde und senden Informationssignale aus. Das GPS-Gerät empfängt diese und errechnet so seine Standortkoordinaten aus - bei gutem Empfang bis auf 3 Meter genau. Was für Biker von Vorteil ist: Der virtuelle Führer berechnet auch zurückgelegte und noch zu bewältigende Distanz, Höhenmeter und Geschwindigkeit.

Der virtuelle Führer

Statt selber Touren zu planen und auf gut Glück abzufahren, bietet sich GPS also gerade für den ortsfremden Biketouristen an. Lenzerheide bietet insgesamt 20 Touren an, von einfach bis schwierig, von leicht bis anstrengend. Ausführliche Angaben zum Schwierigkeitsgrad der Route, Aussichtspunkten und Wegbeschaffenheit wird in einem handlichen Führer mitgeliefert. GPS-Touren werden auch in Savognin und im Münstertal angeboten, in anderen Bündner Ferienorten wird das Angebot aufgebaut. GPS-Touren sind auch im Internet herunterladbar, Vorsicht ist jedoch geboten bei Anbietern, die ihre Tourenvorschläge nicht selber abgefahren sind.

«GPS ersetzt die Karte nicht»

So einfach das System ist - es darf nicht überschätzt werden, sonst steht man bald ratlos an der nächsten Kreuzung. «Wer GPS benutzt, muss wissen, was es kann und was es nicht kann», sagt «Bike-Explorer» Gerd Schierle, der seit 15 Jahren Biketouren recherchiert und diese nun auch als GPS-Touren anbietet. «Wenn es regnet, hat man im Wald keinen Empfang», sagt er. Schlecht sei der Satellitenempfang auch in Schluchten oder an Hängen mit steiler Neigung, «da ist man schnell einmal um 30 Meter verschoben». Nicht zu vergessen sei auch ein möglicher technischer Defekt oder ganz einfach leere Batterien. «GPS wird immer nur ein Zusatzhilfsmittel sein, die Karte ersetzt es nicht», sagt der ehemalige Profirennradfahrer und -biker. Er sieht denn auch eine Gefahr, wenn unerfahrene Touristen per GPS durch Berge und Wälder kurven. Denn wenn das Gerät versagt, können sie froh sein, wenn sie den Weg zurück wiederfinden.

Infos für Biker

Bike-Touren: www.graubuendenferien.ch; Biken o. Gepäck: engadinferien.ch, daroserheide.ch; Gourmet-Tour: bike-gourmet-tour.ch; rad-bike-arena.com; Nationalpark-Bike-Tour/Wellness-Tour: scuol.ch.

Bike-Führer: bike-explorer.ch (Graubünden, Top of Graubünden, Mittelbünden, Unterengadin); Veloland Schweiz (Band 6); MTB-Bikeführer von Vital Eggenberger; Cycline MTB-Guide Engadin.

Bike-Karten: graubuendenferien.ch, biketrailmap.ch.

GPS-Touren: bikerheide.ch, bike-explorer.ch. Miete GPS: 25 Franken.

Bike-Hotels: Mit Bikekeller, Werkstatt, Bikernahrung, Wäscheservice: bikehotels.ch, Lenzerheide: bikerheide.ch, Scuol: bellaval-scuol.ch, Pontresina: sporthotel.ch.

Bike-School: frischibikeschool.ch

Bike-Park: In Samedan und Scuol.

Bike-Events: Swisspower Cup, Samedan, 20.-21. Aug.; Nationalpark Bike-Marathon, Scuol, 15. Aug.

Bike-Transport: Tageskarte RhB: 15/10 Franken (o./m. Halbtax).

Text: Manuela Ryter

Diese Reisereportage erschien am 11. Juli 2005 im "Bund".